Микка значит Минька. Валя не выговаривала. Она была больна. Что-то по линии психиатрии. Слабоумие, что ли… в какой-то серьёзной форме. Возможно, церебральный паралич… А может, и то и другое вместе (я не знаток диагнозов). Отсюда и её нарушение речи.

Микка значит Минька. Валя не выговаривала. Она была больна. Что-то по линии психиатрии. Слабоумие, что ли… в какой-то серьёзной форме. Возможно, церебральный паралич… А может, и то и другое вместе (я не знаток диагнозов). Отсюда и её нарушение речи.

Чувствовалось, что Вале хотелось обращаться ко мне в ласковой форме, но Минька у неё не получалось, поэтому и – Микка. Но я и так понимал, что Микка – это ко мне.

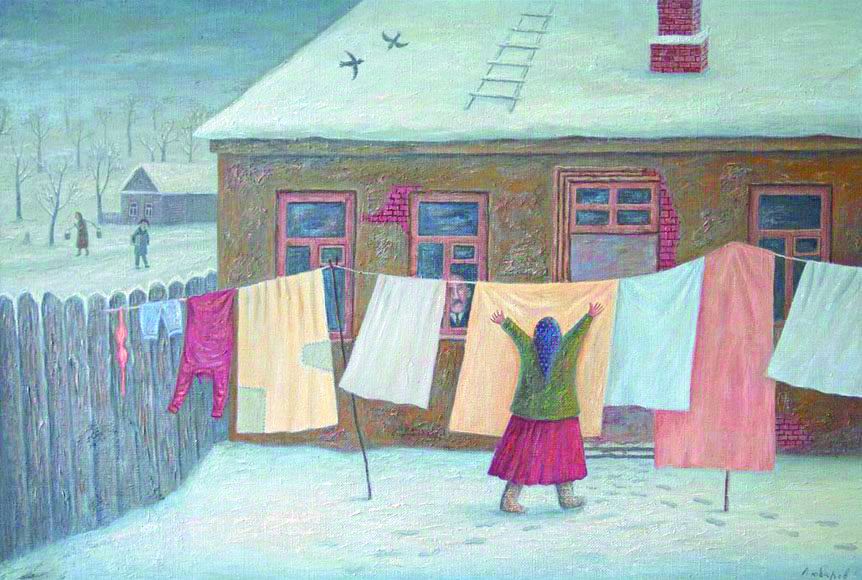

Валя была неходячая. Каждое утро пожилые родители вывозили её в кресле на крыльцо нашего барака. Тогда не было инвалидных колясок, какие нынешняя промышленность научилась выпускать. Кресло было самодельное, из фанеры, а ножки кресла заканчивались обыкновенными подшипниками. На этих подшипниках кресло с грохотом катилось из самой дальней комнаты коридора до крыльца, где Валю и оставляли сидеть целый день на воздухе. Иногда – до позднего вечера, особенно летом, потому что тётя Нюра и дядя Афоня, её родители, держали тогда корову, и в летнее время они допоздна занимались заготовкой сена.

Я запомнил Валю уже вполне взрослой, лет около тридцати. Она была крупной, поэтому тёте Нюре, когда она оставалась одна, было тяжело преодолевать несколько порогов на пути к крыльцу, и она звала меня помочь ей выкатывать кресло. Мне, хрупкому пятикласснику, тоже было тяжело, но я, конечно, никогда не отказывался.

На пути в школу или обратно я слышал вслед громкое: «Микка! Пятки!». Это означало, что Валя зовёт меня играть с ней в прятки…

Я ставил школьный портфель на землю, закрывал глаза ладонями и начинал отсчитывать: «Раз, два, три, четыре, пять – я иду искать».

«Пятки», конечно, были весьма условные, потому что, как я уже сказал, Валя была лишена способности передвигаться самостоятельно. Вся наша игра сводилась к тому, что, продолжая сидеть в кресле, она отворачивала голову в сторону, насколько ей это удавалось. Это и означало, что Валя спряталась…

Я делал вид, что её ищу и даже спрашивал у проходивших мимо соседей: «Вы не видели Валю?». Соседи всё понимали правильно и подыгрывали мне: «Где же она умудрилась спрятаться? Вот хитрованка-то!». «Тупость» соседей приводила Валю в восторг, и я на расстоянии слышал, с каким трудом ей удаётся сдерживать подпирающий смех. В конце концов смех прорывался в неистовое: «Иго-го». Это самое «иго-го» и было сигналом к её обнаружению: «Так вот где она, оказывается, спряталась-то!».

От счастья, что ей так тонко удалось облапошить тупую публику, Валю под это «иго-го» начинало так трясти, что обе ноги умудрялись подпрыгивать до подбородка.

Если «пятки» приходились на утро, когда я шёл в школу, это неизбежно заканчивалось двойкой по поведению, потому что я тогда опаздывал к первому уроку. Татьяна Семёновна, моя строгая классная руководительница, сыпала этими двойками ничтоже сумняшеся, нимало смутяшеся до тех пор, пока в школу не явился мой отец, озабоченный обилием этих двоек (по предметам-то я был хорошист). Отец в школу приходил редко, но реакция строгих учительниц на его появление всегда была одна и та же: при виде высокого зеленоглазого красавца в белом кителе с погонами строгость сдувало ветром. Но тут − и того больше: когда отец объяснил Татьяне Семёновне, что причина моих опозданий к первому уроку кроется в «пятках» с колясочницей Валей, у Татьяны Семёновны покатилась слеза…

Однако педагог взяла себя в руки: «Вы понимаете, что я не могу закрывать глаза на нарушение социалистической законности? Сорок учеников в классе меня не поймут. В советской школе не может быть любимчиков. Это непедагогично».

И сложила губы бантиком.

Однако зелёные глаза и погоны на белом кителе сделали-таки своё дело: соломоново решение оказалось возможным даже в советской школе: чтобы не портить мне картину годовой оценки, двойки за поведение перестали попадать в классный журнал, а проставлялись только в дневнике. Культа любимчиков сорок учеников в классе так и не заподозрили.

Иногда тётя Нюра звала меня прямо в их комнату. Это означало, что нужно помочь достать ведро, которое всегда находилось под Валиным сиденьем. Вытащить это ведро из-под коляски можно было, только взяв Валю за подмышки и приподняв её от сиденья. Лицо Вали в этот момент оказывалось у меня на груди, и Валя начинала мурлыкать. Буквально как котёнок: «Мур-мур-мур… мур-мур-мур… мур-мур-мур…»

В хрущёвские времена начались сносы бараков. Всем семьям нашего барака предоставили отдельные квартиры. Тётя Нюра, дядя Афоня и Валя тоже получили квартиру – на той же улице, что и мы, но в другом доме.

Время от времени доходили слухи:

Умерла тётя Нюра…

Дяде Афоне тяжело управляться одному с больной дочерью…

Валя − в доме инвалидов…

Вскоре и сам дядя Афоня последовал в мир иной. Что сталось с Валей, я так и не узнал.

Кошка Ксюша по утрам запрыгивает ко мне на кровать, располагается на груди и начинает усиленно меня будить: «Мур-мур-мур… мур-мур-мур… мур-мур-мур…» И я просыпаюсь от голоса наяву: «Микка! Пятки!».

Михаил Иосифович ГЛАДКИХ

Владимирская область